Сохранить память о нашем общем прошлом

Ещё один объект культурного наследия отремонтировал Кенозерский национальный парк — часовню в честь святой великомученицы Варвары середины 19 века в нежилой деревне Матёрая. В планах ремонта этого года их четыре. Всего же на заповедных территориях Кенозерья и Лекшмозерья сейчас 33 часовни. И ни одна не осталась без внимания. Ежегодно проводятся ремонты и противоаварийные работы.

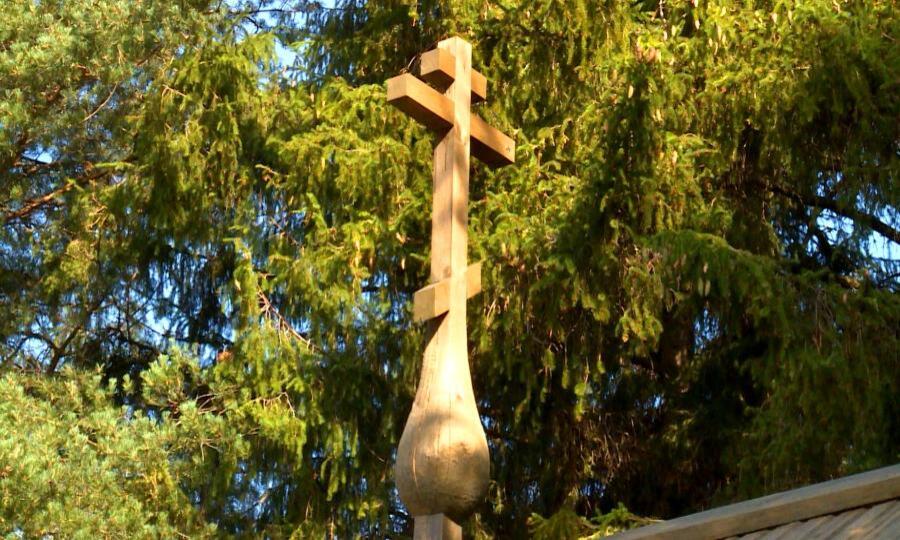

Первой среди 33 кенозерских часовен восстановили Никольскую в деревне Вершинино. Это был совместный проект Кенозерского парка и норвежских реставраторов. После большого ремонта в августе 1998 часовенку освятили. С тех пор объект культурного наследия 18 века стал символом национального парка, а Кенозерская округа вновь обрела небесного покровителя Николая Чудотворца. А недавний осенний ураган повредил крест на маковке часовни. Сейчас сотрудники парка ждут разрешения на проведение ремонтных работ, которые добавятся к уже запланированным. В этом году отреставрируют четыре часовни. На восточном побережье Кенозера, напротив острова Медвежий, полтора столетия назад началась жизнь. Часть островитян решили там поселиться. Деревню назвали Матёрая. Просуществовала она до начала 60-х прошлого века — теперь ни жителей, ни домов, да и на карте давно нет деревеньки. А вот часовенка осталась.

Cветлана Синицына:

«Последние полвека она выглядела словно маленькая, сухонькая, сгорбленная старушка, которая просила помощи. И ей помогли! Часовенку в честь святой Варвары великомученицы отремонтировал Кенозерский национальный парк».

«Сделана специально как ступенька. Камни положены».

Местные жители считали Святую Варвару женской заступницей.

Анна Анциферова, главный хранитель музейных фондов Кенозерского национального парка:

«Она покровительствовала женщинам в их основных занятиях, ремёслах, в любви, в семейной жизни, в здоровье и в благополучии детей. Праздновали Варвару, или Варуху, 17 декабря. Говорили, что это женский праздник, что девки да бабы собираются, всего наготовлено, всего напечено! Сначала, в первой половине дня, идут в часовню, со всех сторон Кенозера, с разных деревень, а потом уже расходятся на праздник».

Жительница деревни Вершинино Валентина Фофанова помнит, как в детстве с бабушкой ходила к родным в дальнюю Матёру. Бывала и в часовенке.

Валентина Фофанова, жительница д. Вершинино:

«Их звали „матерски“, пойдём к матерским, и вот мы ходили с бабушкой к празднику — это я хорошо помню».

Вот редкий фотоснимок конца 50-х. На нём — последняя хранительница часовни Анисья Кропачёва. За полуразрушенным строением всегда приглядывали. Внутри было чисто, стоял тябловый иконостас и висели платы — заветные платки, которые до сих пор сохранились. А вокруг Варухи — уже настоящий лес.

«Природа берёт своё. И это не просто какие-то ямки — это так называемое парховище, значит, здесь чистят перья глухари и тетерева».

За всю полуторавековую историю капитально часовню не ремонтировали. Разве что, по мнению специалистов, немного перестроили под колхозный амбар.

Виктор Яндовский, главный архитектор Кенозерского национального парка, академик Академии архитектурного наследия:

«Классическая дверная колода трёхчастная, вот это уже замена, но сделано топором. Дверь на шпонках, „ласточкин хвост“, и не петли, а так называемые жиковины кованые на поставах».

Фундамент тоже остался прежний — часовня стоит на камнях. Заменили прогнившие венцы, частично и кровельную конструкцию, поставили охлупень — коньковое бревно, оно закрывает верхний стык скатов крыши. Заключительным этапом ремонта станет установка главки, покрытой лемехом. После реставрации вернули на место родные рамы. Причем, они без оконных штапиков — деревянных тонких реек, чтобы прижимать стекло.

Виктор Яндовский, главный архитектор Кенозерского национального парка, академик Академии архитектурного наследия, Москва:

«Сразу понятно, что это рамы 19 века. Это та технология. — Здесь вы оставили прежние стёкла или их не было? — Здесь была половина уже утерянных. Мы заменили, и сейчас расстекловка стоит, соответствует 19 веку».

А ещё, как пояснил архитектор, когда частично меняли внешнюю обшивку, сохранили аутентичные доски с «граффити» уже советского периода, типа «здесь был Вася», поскольку это тоже часть истории. Причем, подобные «граффити» можно увидеть на памятниках по всему миру. Хотя в данной ситуации больше подходит слово «вандализм».

Виктор Яндовский, главный архитектор Кенозерского национального парка, академик Академии архитектурного наследия:

«Да — это вандализм. Но в конце концов „здесь был Вася“ сделано на доске, которая представляет собой ценность — вот о чем речь!»

Кстати, на Медвежьем создан информационный центр об ушедших поселениях под названием «Жизнь на острове. Куда ушли деревни Медвежье, Мамоново, Матёрая». В прошлом году за этот проект Кенозерский парк стал победителем в одной из номинаций Первой национальной премии в области музейного дела им. Лихачёва. Причём, парк — единственный представитель системы особо охраняемых территорий, получивший награду.

Новости